Origine et Évolution du Latin et du Latin Vulgaire vers le Français

Origine et Évolution du Latin et du Latin Vulgaire

vers le Français

I. Des Racines Indo-Européennes à l'Ascension du Latin

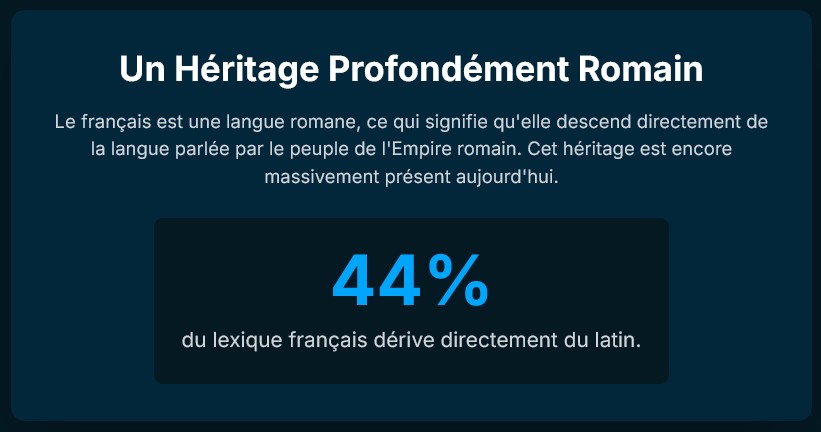

Le français, comme de nombreuses langues européennes, trouve son origine principalement dans la vaste famille des langues indo-européennes qui est un tronc commun d'où ont divergé diverses branches (langues), incluant, notamment, les langues germaniques et balto-slaves. Cette lignée ancienne révèle les profondes interconnexions historiques des paysages linguistiques européens.

Il est important de noter que la fondation de la civilisation romaine par les "Latins" au VIIIe siècle avant notre ère, dans la région du Latium (centre de l'Italie), a marqué le début de l'influence de cette langue : le vieux latin ou latin archaïque, dont les premières attestations remontent aux VIIe-VIe siècles avant notre ère.

Ensuite, l'expansion de Rome à travers le bassin méditerranéen durant l'Antiquité a contribué à une diffusion massive du latin, supplantant fréquemment les dialectes locaux. Ce processus ne fut pas une simple substitution ou changement de langue, mais bien une interaction croisée avec les langues existantes, jetant donc les bases des variations régionales futures. Le latin devint ainsi un instrument incontournable de l'unification politique et culturelle de l'Empire Romain. Cette hégémonie linguistique, bien que consolidant l'unité de l'Empire, masquait une tension croissante entre la langue écrite codifiée et la langue vernaculaire en constante évolution, prélude à l'émergence du latin vulgaire et ensuite du Français.

II. Latin Classique et Latin Vulgaire : la différence

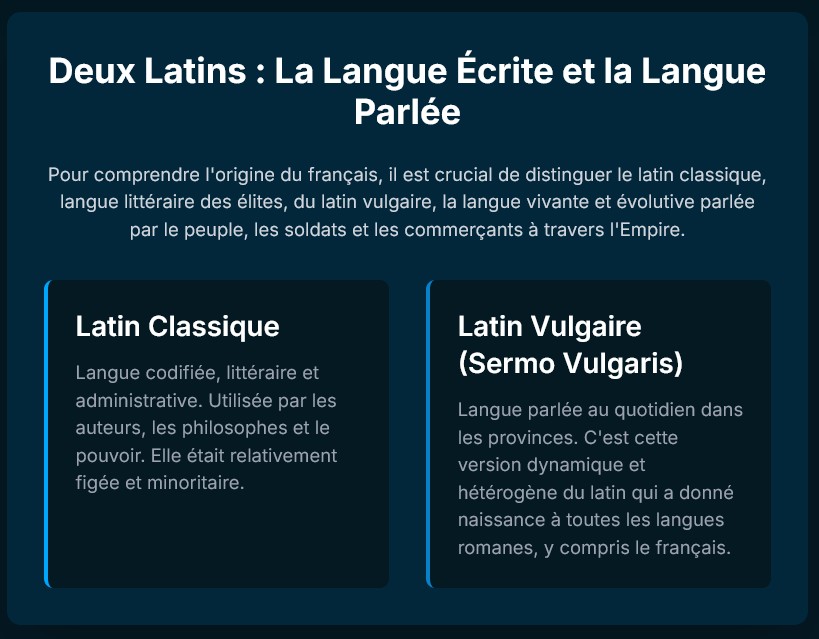

Il est important de distinguer le latin classique du latin vulgaire pour comprendre l'origine des langues romanes.

Le latin classique était la langue littéraire et codifiée des élites et des intellectuels, une forme minoritaire de la langue soumise à des réglementations visant à l'uniformiser et à la préserver. Cette vision d'un latin monolithique est certainement une simplification, car en réalité le latin était foncièrement hétérogène, avec le latin archaïque, classique et vulgaire, ainsi que des variations internes au latin vulgaire lui-même. Cette hétérogénéité est probablement la raison essentielle de la divergence ultérieure des langues romanes.

En contraste, le latin vulgaire (du latin sermo vulgaris, « le langage populaire ») était la langue parlée par le peuple dans les provinces de l'Empire romain. Il évoluait continuellement. Le consensus linguistique, établi dès Frédéric Diezl au XIXe siècle, affirme que les langues romanes, y compris le français, dérivent du latin vulgaire et non du latin classique. Le fait que le latin vulgaire ait été principalement une langue orale, dont les caractéristiques n'apparaissent à l'écrit que tardivement, révèle que des changements linguistiques majeurs se sont produits en dehors des registres formels. Des documents comme l'Appendix Probi fournissent des traces fragmentaires de ces évolutions non écrites.

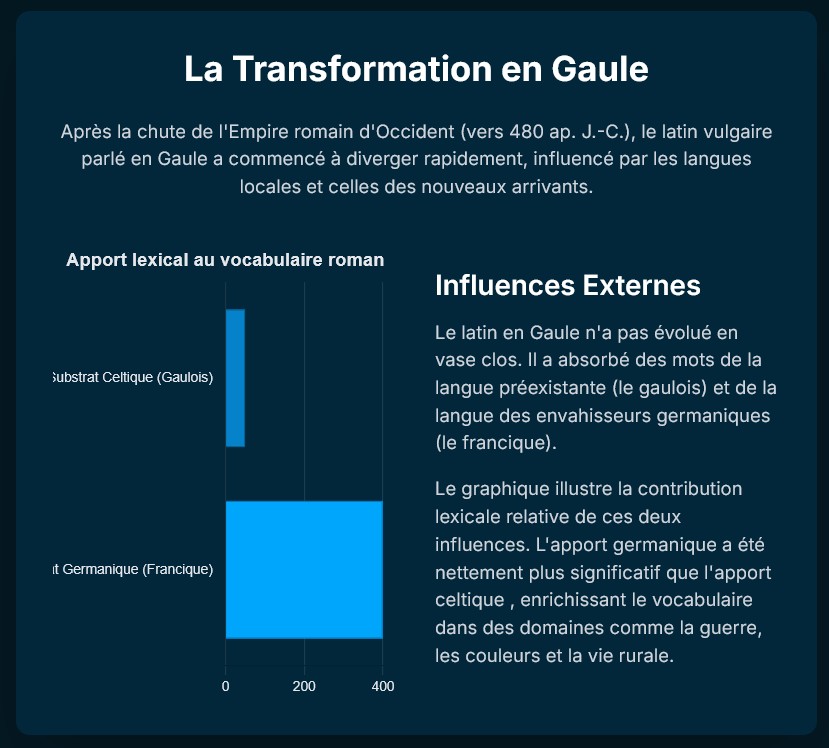

III. Division de l'Empire romain et influence Germanique

Après la division de l'Empire romain au IVe siècle de notre ère, le latin parlé dans sa partie occidentale, y compris en Gaule, subit l'influence certaine des langues germaniques. La chute de l'Empire romain d'Occident vers 480 de notre ère a entraîné une modification accélérée du latin vulgaire, menant à des variations régionales (dialecte) qui ont progressivement donné naissance à des langues distinctes, comme l'ancien français au VIIIe siècle. La fragmentation politique et l'absence de régulation ont intensifié cette variation linguistique, car les échanges entre les régions ont rapidement décliné, permettant aux innovations régionales de se solidifier et de diffuser. Ce lien causal entre la désintégration politique et l'isolement géographique a été un moteur essentiel de la fragmentation linguistique et de l'apparition de nombreux dialectes.

IV. Évolutions Phonétiques

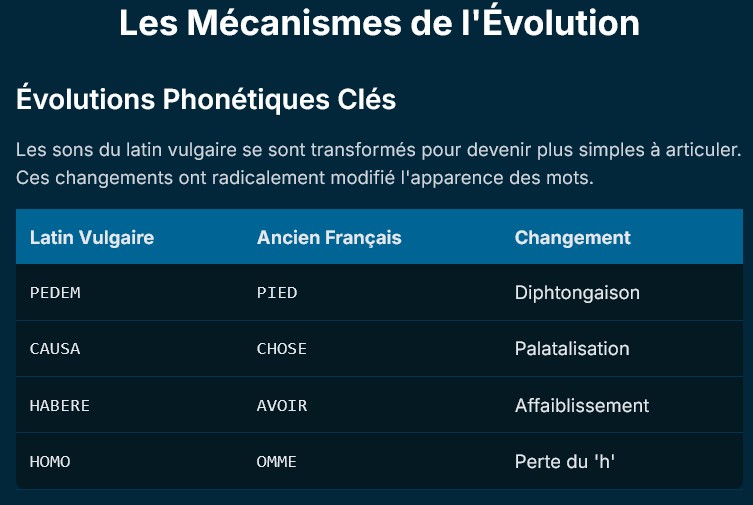

Des changements phonétiques majeurs se sont produits, notamment avant le Ve siècle, 2 exemples :

- Réduction et disparition des voyelles atones (non accentuées), entraînant un raccourcissement des mots (ex: suum > sum).

- Disparition du 'h' latin (ex: homo > omo).

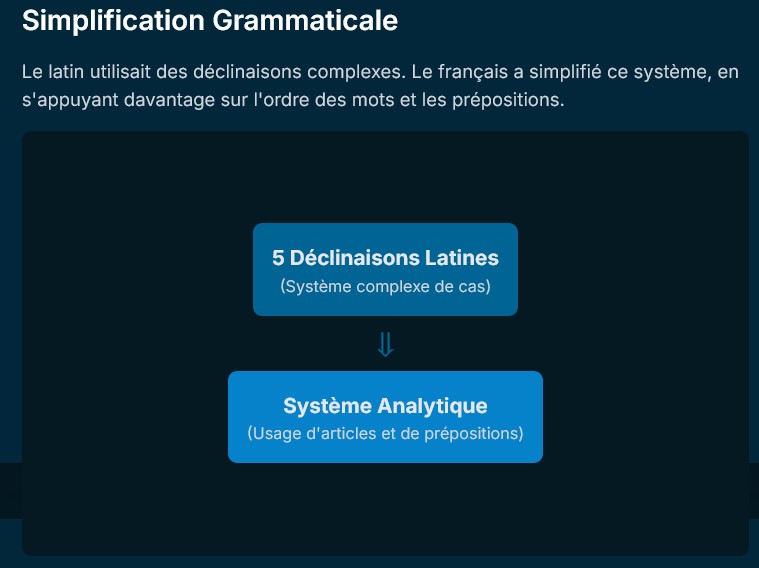

La disparition du genre neutre (présent uniquement en roumain parmi les langues romanes majeures) et la réduction des cinq déclinaisons latines sont des simplifications majeures.

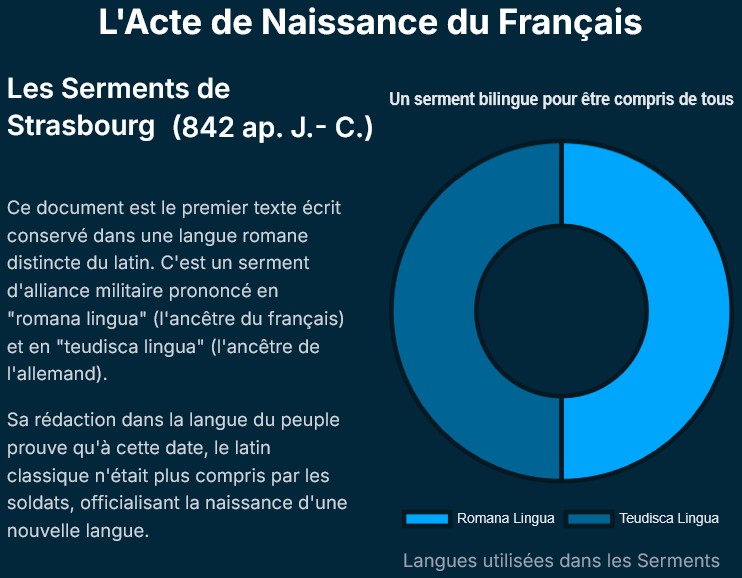

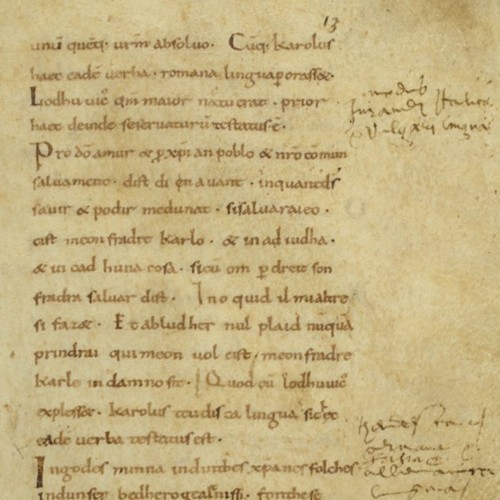

V. La Naissance du Français : Les Serments de Strasbourg (842 ap. J.-C.)

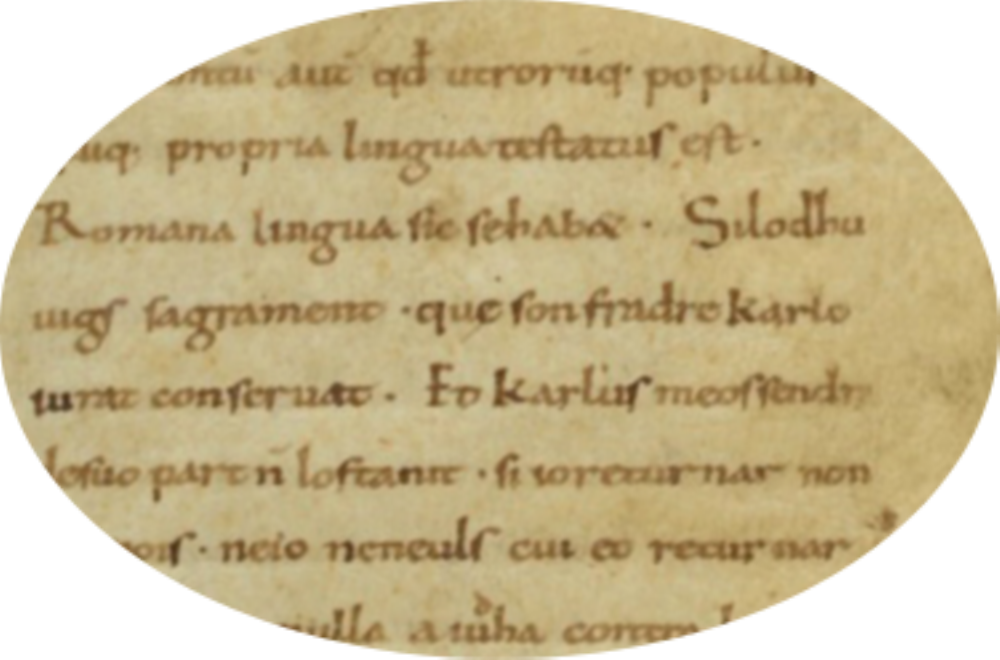

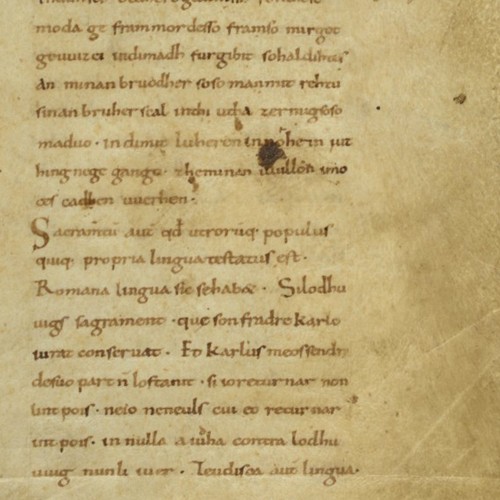

Les "Serments de Strasbourg", datant de 842 de notre ère, sont considérés comme le plus ancien texte "français" écrit conservé et marque l'émergence écrite des langues romanes. Ce document à caractère politique, un serment d'assistance mutuelle entre Charles le Chauve et Louis le Germanique contre leur frère Lothaire, fut prononcé et transcrit en romana lingua (proto-français/proto-occitan) et en teudisca lingua (allemand).

La nécessité de prononcer le serment dans les deux langues pour assurer la compréhension mutuelle des troupes indique que le latin n'était plus intelligible avec le roman parlé.

Il faut remarquer que le contexte politique des Serments souligne que la langue romane émergente n'était pas une simple curiosité linguistique, mais bien une nécessité fonctionnelle pour la gouvernance et la cohésion militaire.

Lire la suite...Origine et Évolution du Latin et du Latin Vulgaire vers le Français

- Vues : 306