Origine et évolution du Français en France

Le Français, une langue en perpétuelle évolution

Le français, tel que nous le parlons aujourd’hui, n’est pas tombé du ciel (non, non). Il est le fruit d’une longue histoire, de mélanges linguistiques, d’influences politiques, sociales et académiques, et est donc en évolution constante. De ses racines latines à sa forme contemporaine, la langue française a traversé les âges et l’espace géographique, elle a changé de visage, d’accent, de grammaire et même quelques fois, voire souvent, de vocabulaire. De ses racines gallo-romanes aux réformes orthographiques contemporaines, elle a sans cesse puisé dans divers héritages linguistiques pour se façonner et évoluer vers le Français d'aujourd'hui.

1. Les racines du Français

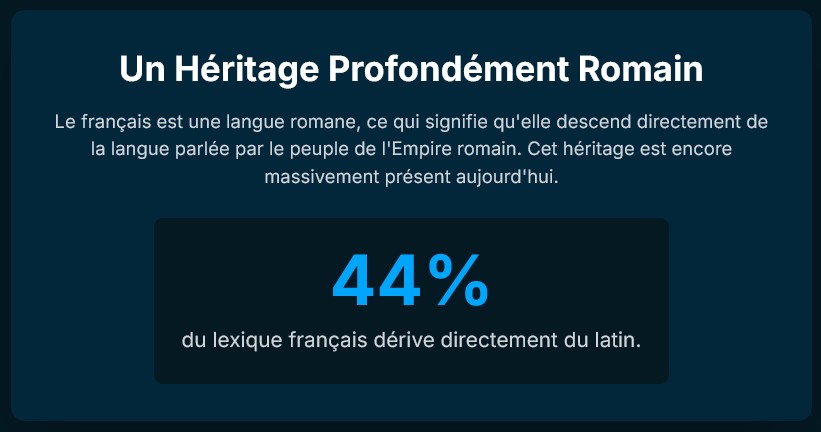

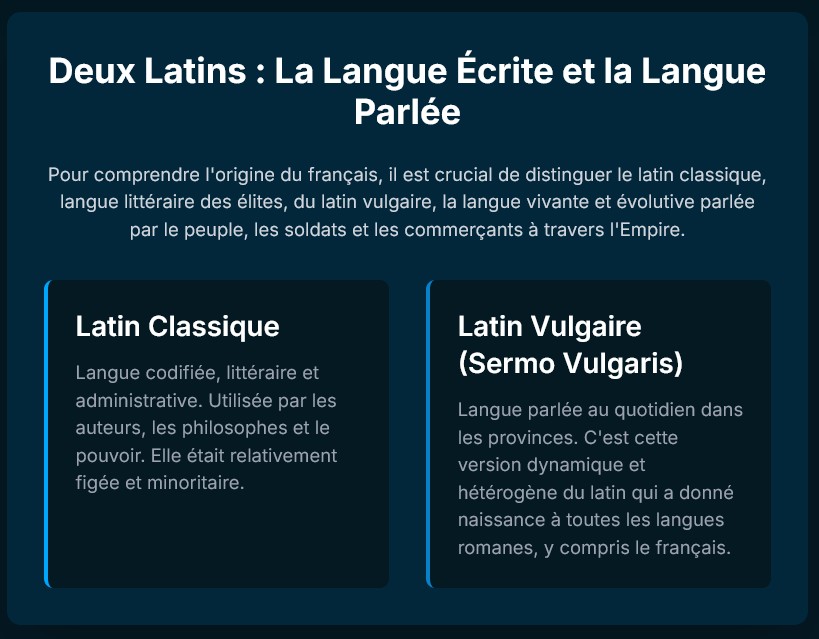

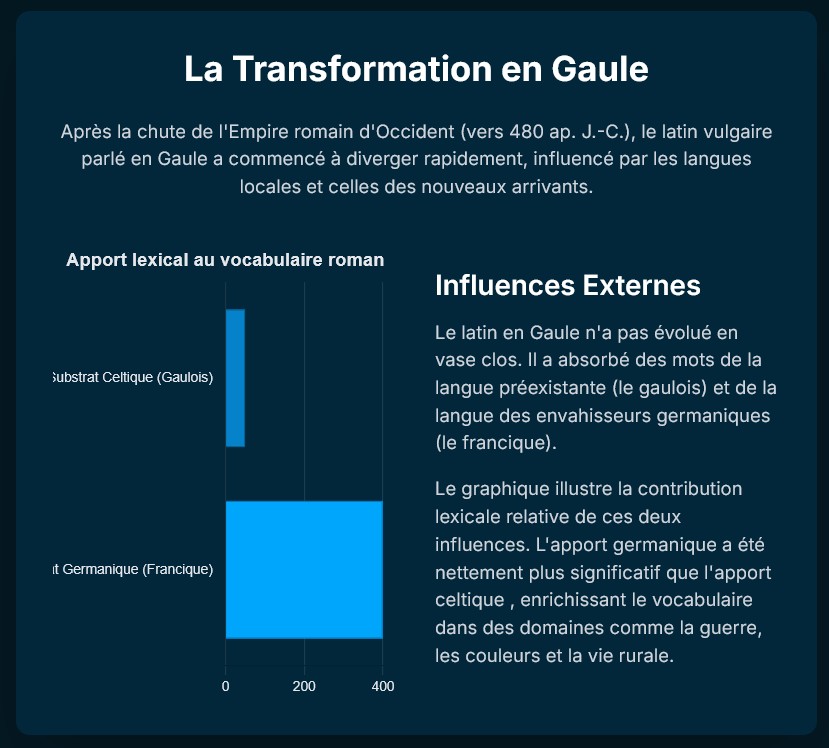

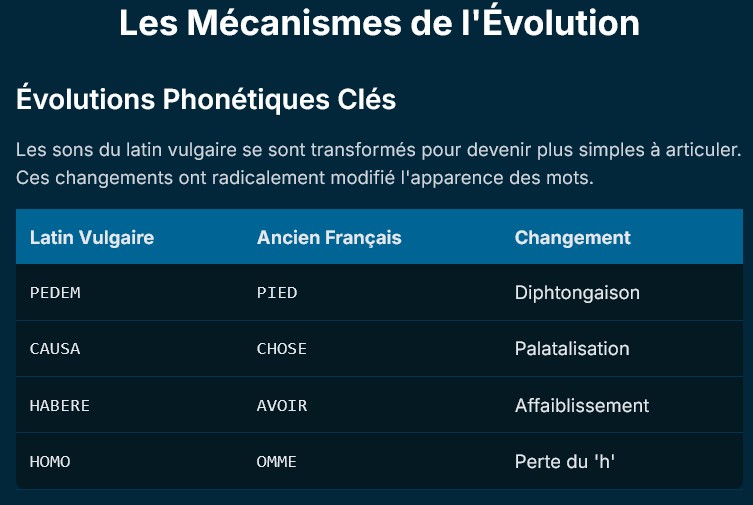

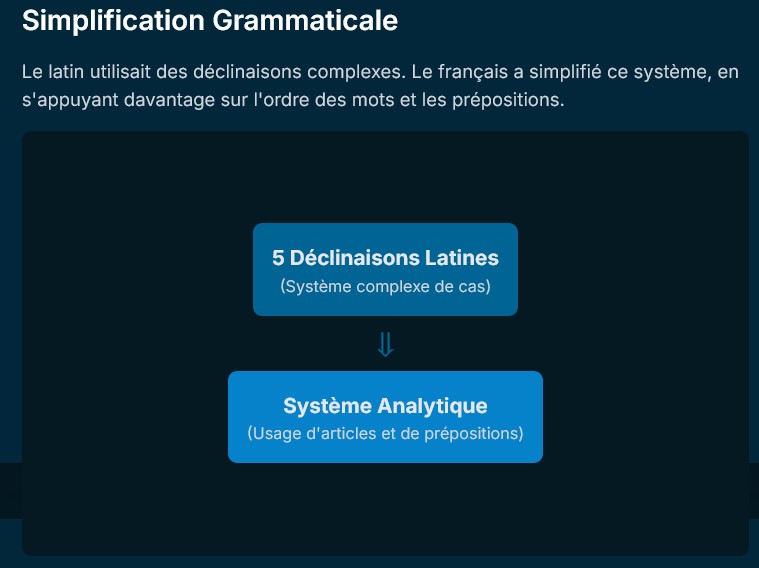

La langue française descend directement du latin vulgaire, celui "parlé" par les soldats, les commerçants et le peuple de l’Empire romain. Après la chute de Rome, ce latin populaire a commencé à se métamorphoser au contact des langues locales, notamment la langue gauloise.

Le vocabulaire reste encore très proche du latin. L’orthographe varie fortement d’une région à l’autre, sans règle uniforme.

Exemple d’évolution de certains mots :

| Latin | Ancien français | Français moderne |

| caput (tête) | chief - chiefe | chef |

| aqua (eau) | eive - eaue | eau |

Ce mélange a donné naissance à la langue romane, qui deviendra peu à peu l’ancien français.

2. L'ancien français

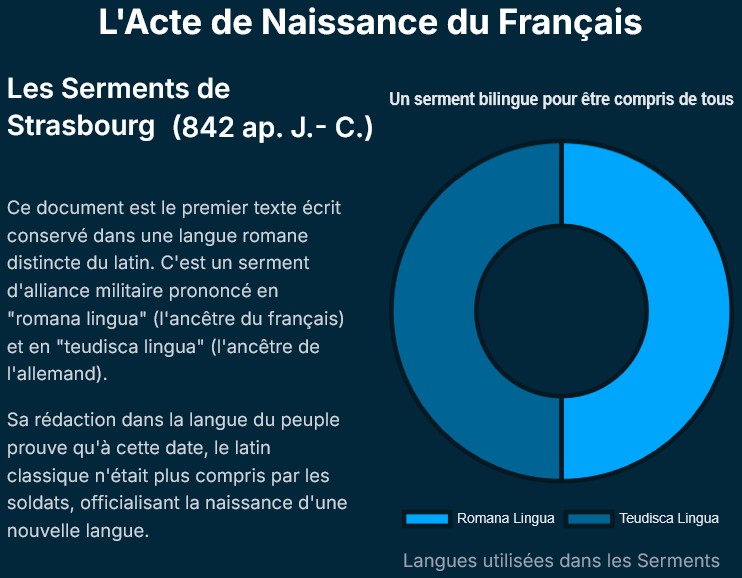

L'ancien français est très différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. Il est rempli de formes grammaticales complexes et d’influences germaniques dues aux invasions franques. C’est la période des Serments de Strasbourg (842) : serments, prononcés par Louis le Germanique et Charles le Chauve, en fait, premier texte écrit connu en proto-français.

Expressions issues de l’ancien français :

• « par ma foi » (forme ancienne de "je vous assure")

• « moult » (signifie "beaucoup")

L’ancien français était très régionalisé. On parlait la langue d'oïl au nord et la langue d'oc au sud.

3. Le moyen français

Le français commence à se structurer et à s’imposer par rapport à d’autres dialectes grâce à la centralisation du pouvoir royal. L’imprimerie (1450) permet une première standardisation.

En 1539, l'édit de Villers-Cotterêts rend le français obligatoire dans les actes administratifs à la place du latin. Ensuite, sous l’impulsion de Richelieu, l’Académie Française (crée en 1635) a pour mission de rédiger un dictionnaire et de fixer les règles du français. Son premier Dictionnaire (1694) astreint un vocabulaire « littéraire » et codifie l’orthographe.

4. Le français moderne et contemporain

XIXe–XXe siècles : normalisation et néologismes

Au XVIIIe siècle, la langue se veut universelle. Elle s’exporte, devient même langue diplomatique.

Au XIXe, l’école obligatoire et la IIIe République imposent un français standard partout, souvent au détriment des langues régionales (breton, occitan, alsacien, etc.).

Les grands dictionnaires et l’orthographe officielle

Les dictionnaires de Littré (1863–1873) et Larousse (1869) fixent l’usage académique.

En 1901, une nouvelle édition de Littré officialise plusieurs graphies aujourd’hui familières.

Emprunts, néologismes et tournures populaires

Au cours du XXe siècle, le français intègre de plus en plus d’anglicismes et de termes issus des technologies :

• « Ordinateur » (1955).

• « Courriel » (contraction de « courrier » et « électronique »).

• « Selfie », « hashtag », « podcast ».

Les réformes orthographiques contemporaines

Les rectifications de 1990

L’Académie propose une harmonisation légère, par exemple, suppression de l’accent circonflexe sur « coût », « mûr » (devient « cout », « mur »).

Actualité et percée du français numérique

La communication instantanée engendre des formes écrites très succinctes (SMS, réseaux sociaux). Le français se plaît désormais à jongler entre « tu » et « vous », entre emojis et tournures classiques.